Sentiment d’appartenance et contrat didactique

Dès 1936 Marcel Mauss écrivait que “le mouvement comme l’immobilité influencent l’apprentissage et les enseignements, […] le corps est le premier outil de l’homme”. Les questions de la place du corps de l’élève, de la place du corps de l’enseignant dans la classe ont été étudiées, notamment par Claude Pujade-Renaud. Mais comment créé un corps-classe ? Un corps-classe en action qui produirait un sentiment d’appartenance et un moteur motivationnel pour chacun des élèves ?

I — ÉMERGENCE DU SUJET

Dès les premiers jours de septembre, je me posais la question de savoir comment créer un groupe classe qui se sente uni, solidaire, qui partage un sentiment d’appartenance et de reconnaissance, en faisant mouvoir ce corps-classe de façon unifié : les premiers exercices que je fis avec les élèves fût de se déplacer en rang par deux dans la cour, comme un serpent articulé évoluant dans un parcours, avec cette crainte qu’une partie du serpent ne se disloque.

1.1. Incontournable corps

J’avais dès la rentrée cette conscience de l’incontournabilité du corps : la rencontre de l’autre par le corps, l’importance de la communication corporelle et posturale, la nécessité que le corps arrive en bonne santé, alimenté, correctement vêtu à l’école. Ces observations sur les langages du corps je les avais notamment faites via ma pratique du tai chi chuan, par mon expérience de travail avec des adultes et des enfants handicapés non-verbaux, par ma place d’observateur privilégié d’aesh en élémentaire et maternelle.

Je me doutais aussi que le métier d’enseignant est un métier d’engagement et donc d’engagement corporel, où l’on « donne de sa personne », où l’on « entre en scène », où le corps de l’enseignant peut aussi devenir exemple et modèle.

1.2. Corps et apprentissage

Le mouvement est défini comme étant le déplacement d’un corps par rapport à un point fixe de l’espace à un moment déterminé. Selon Maria Montessori, « l’enfant se développe en mouvement », apprend par le corps dans l’interaction avec les autres et dans le mouvement.

Le corps peut aujourd’hui être défini comme outil central de l’apprentissage, il ne peut plus être impensé, la hiérarchisation du corps et de l’esprit ne peut plus être d’actualité.

La question du corps individuel de l’élève ou du corps individuel de l’enseignant à l’école est un sujet de recherche étudié, par exemple par Claude Pujade-Renaud (Le corps de l’enseignant dans la classe, 1984, Le corps de l’élève dans la classe, 1984) ou Marie Gaussel (Que fait le corps à l’école ? Dossier de veille de l’IFÉ, n°126, novembre 2018, Lyon : ENS de Lyon), mais la question d’un corps-classe, collectif, semble oublié.

La lecture du livre L’EPS à la maternelle: Comprendre pour enseigner de Fabrice Delsahut (2021) m’avait apporté de nouveaux éclairages sur les liens entre motricité, développement et apprentissage chez les élèves dès le plus jeune âge. Mon expérience d’aesh m’avait également confronté aux besoins d’enfants d’être contenus ou défoulés pour pouvoir devenir élèves. Les textes officiels préconisant des Activités Physiques Quotidiennes (30 minutes de sport par jour à l’école) ou le développement des Pauses actives abondaient dans le sens d’un corps en mouvement.

1.3. Une classe qui fait corps, une classe engagée ?

L’étymologie du mot « motivation » — du latin movere, se déplacer — confirme sa vertu première : début et source de tout mouvement.

En périodes 1 et 2, j’avais observé deux moments éloquents :

- après une séance d’eps, en fin d’après-midi, les élèves s’étaient montrés plutôt disponibles pour s’attaquer à une séance de résolution de problèmes, cela m’avait surpris.

- la disponibilité était vraisemblablement augmentée après chaque temps de pauses actives.

Des élèves en mouvement, actifs ensemble pour se placer en situation de travail, seraient-ils des élèves plus motivés et engagés ?

Leur donner la responsabilité d’agencer ensemble leur environnement didactique favoriserait-il leurs conditions d’apprentissage, l’enseignant étant en retrait ?

Hypothèse : laisser la responsabilité au corps-classe des élèves d’installer leurs conditions d’apprentissage, engagera positivement chacun d’eux dans l’activité d’apprentissage.

2 — ÉTAT DES LIEUX

2.1. Portrait de classe

La classe que j’ai en responsabilité avec ma binôme est une classe ce2 de 23 élèves, à l’école élémentaire Adolphe Couprie à La Chevrolière.

2.2. Modalités mouvantes de travail

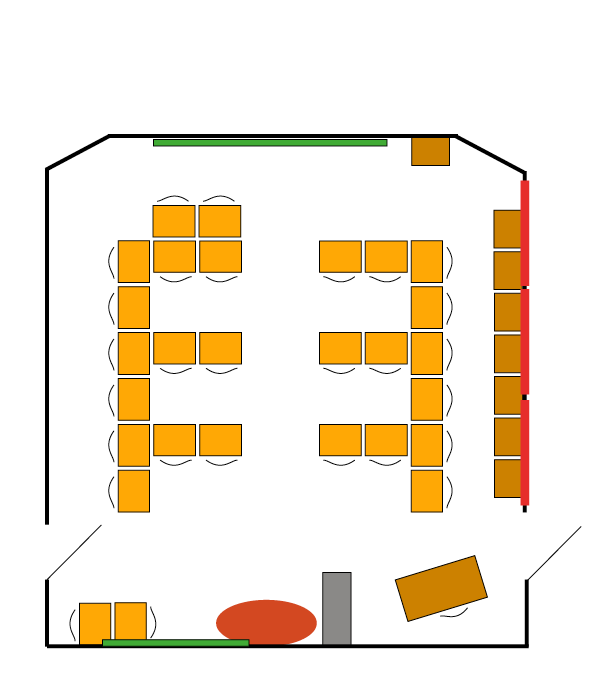

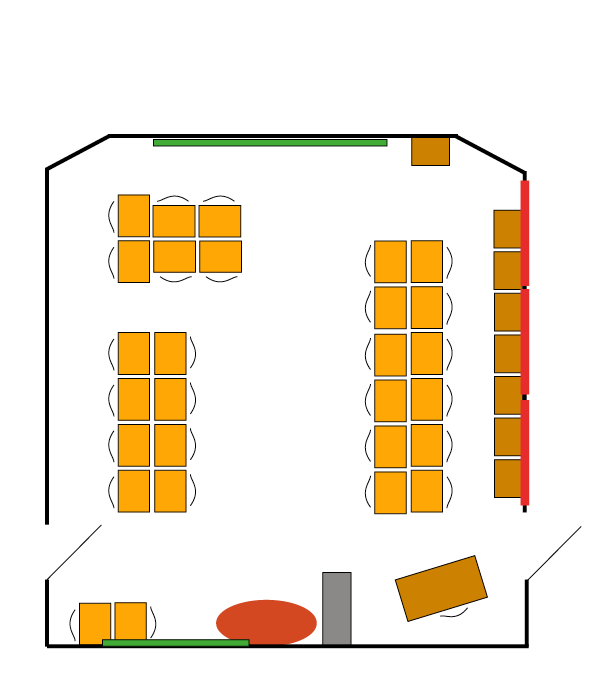

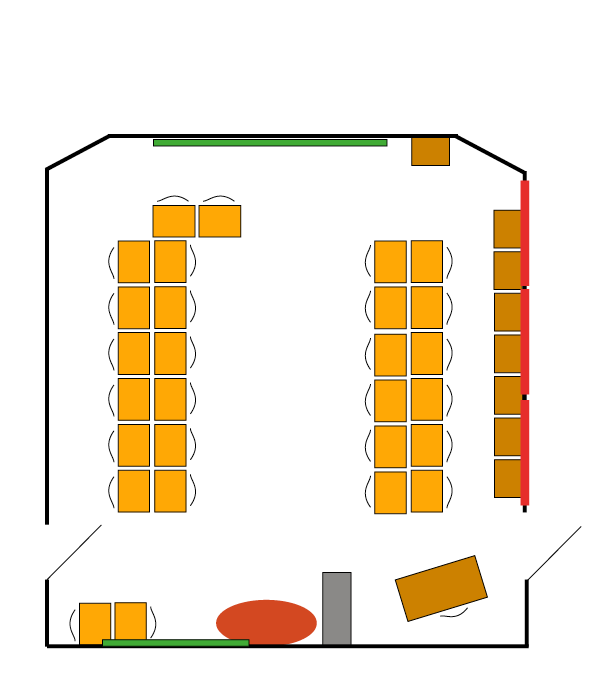

Les élèves ont pris l’habitude, depuis l’évolution du dispositif de la dictée, de prendre en charge l’aménagement de l’espace de travail comme préambule à l’activité. Ces aménagements d’espace ont lieu pour la dictée (trois groupes de niveaux différents), pour le travail en demi-classe (projet numérique par exemple), pour le travail de recherche en groupe de 3 à 5 élèves. L’îlot de six places du premier rang sert également pour rassembler les élèves à besoins particuliers sur des activités ciblées.

3 — ENQUÊTE

3.1. Modalités

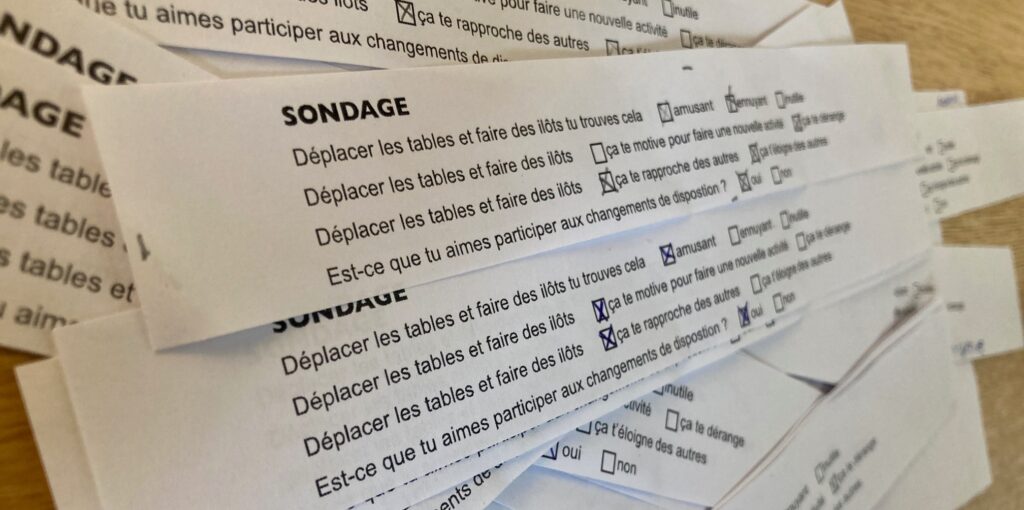

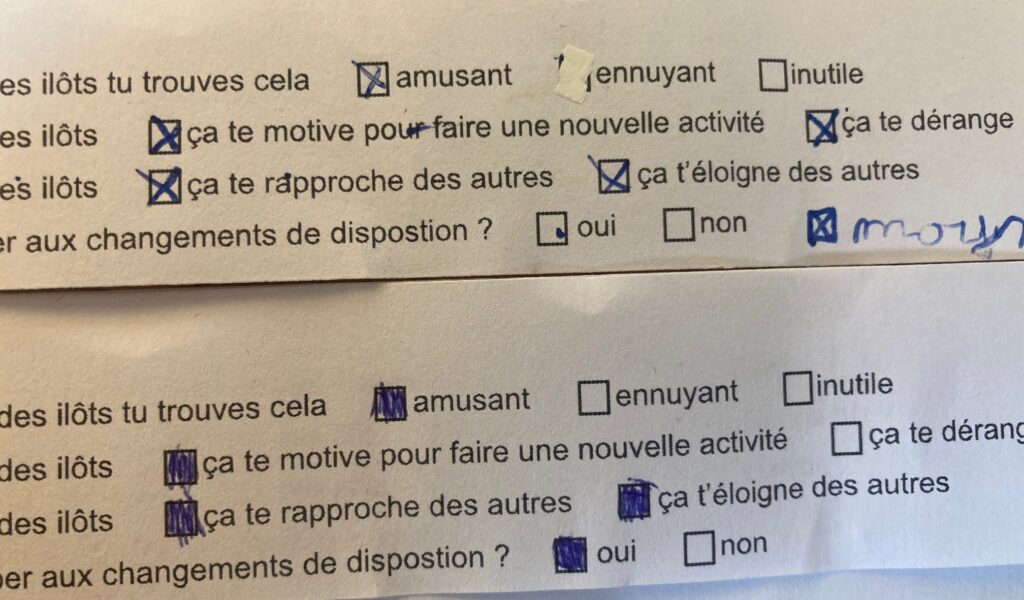

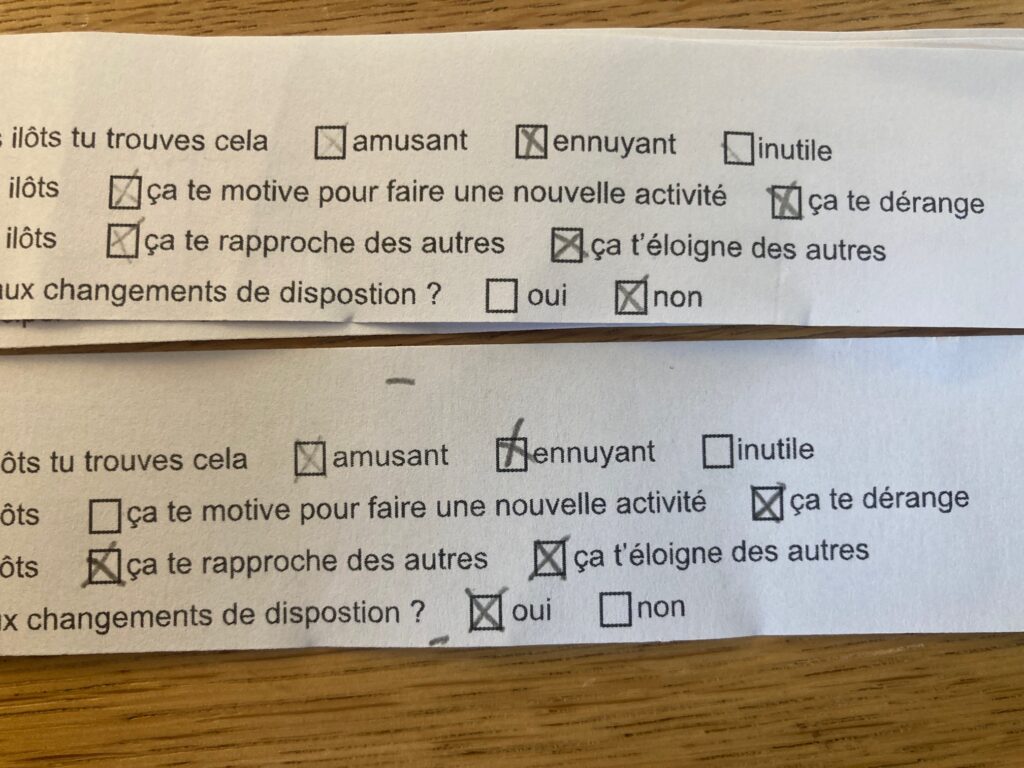

- Technique utilisée : j’ai recueilli les ressentis des élèves par sondage écrits, après qu’ils aient effectué le déplacement du mobilier puis la dictée du jour.

- Date du sondage : 02 février 2024, le matin juste avant la récréation de 10h40.

- Effectif de la classe le jour du sondage : 23 élèves (effectif au complet)

- Participants : 23

Le choix a été fait de proposer un questionnaire à choix multiple, pour que tous les élèves puissent y répondre simplement (en évitant la contrainte de l’écriture) et que le sondage soit rapide à remplir pour garder une certaine spontanéité.

Les différentes questions de l’enquête :

— Déplacer les tables et faire des ilôts tu trouves cela : amusant / ennuyant / inutile

Cette question vise à évaluer la satisfaction que provoque la prise en charge par les élèves de la manipulation mobilière collective (le corps-classe en action).

— Déplacer les tables et faire des ilôts : ça te motive pour faire une nouvelle activité / ça te dérange

Cette question vise à évaluer l’engagement motivationnel et individuel dans une tâche suite aux manipulations matérielles.

— Déplacer les tables et faire des ilôts : ça te rapproche des autres / ça t’éloigne des autres / les deux

Cette question cherche à évaluer le degré de cohésion apportée par l’activité commune.

— Est-ce que tu aimes participer aux changements de dispostion ? oui / non

Cette question vise à évaluer le sentiment de satisfaction après la manipulation.

3.2. Résultats

— Déplacer les tables et faire des ilôts tu trouves cela :

amusant 17 soit 73,9%

ennuyant 5 soit 21,7%

inutile 1 soit 4,3%

23 réponses

— Déplacer les tables et faire des ilôts :

ça te motive pour faire une nouvelle activité 19 soit 82,6%

ça te dérange 3 soit 13%

22 réponses

— Déplacer les tables et faire des ilôts :

ça te rapproche des autres 20 soit 86,9%

ça t’éloigne des autres 10 soit 43,5%

les deux 7 soit 30,4%

37 réponses

Ces réponses ont soulevé l’ambiguité suivante : parle-t-on de proximité physique (ma table était à côté de celle de mon copain et elle ne l’ai plus, ou l’inverse) ou affective (je me sens faisant partie d’un groupe) ?

— Est-ce que tu aimes participer aux changements de dispostion ?

oui 18 soit 78,2%

non 3 soit 13%

21 réponses

Les réponses négatives sont surprenantes dans le sens où la réticence à participer à ces changements n’avait pas été décelée.

Conclusion

Fin avril, en discutant avec une collègue de l’école, apparaît cette idée que j’ai passé l’année avec une idée de fond : créer un sens du collectif dans ma classe. Rétrospectivement, je me rends compte que cette idée de créer un groupe qui se reconnaisse comme tel a investi mes activités d’EPS, mes modalités de travail en classe, mes incitations à la coopération entre élèves. Ce soucis de cohésion résonne avec mes compétences de gestion de classe, paramètre qui a tout au long de l’année été plus ou moins problématique. Résonne également la question, soulevée dans l’année par une formatrice, de ma position par rapport aux élèves : je/ils, moi/eux, nous. Accompagnement, modèle, dévolution. Questionnement sur la place du P.E dans ce «faire corps» de la classe, questionnement sur un positionnement mouvant de la place du P.E. dans le groupe classe.