L’exercice de la préparation et de la réalisation de la dictée est un incontournable, mais pour qui débute nombreuses sont les zones d’ombre à éclairer.

Ignorant en la matière, mon « non-dispositif » se présentait ainsi :

- une même dictée pour tous > le déroulement de la dictée était pénible pour chacun : les élèves les plus rapides s’ennuyaient, les élèves les plus lents n’arrivaient pas à suivre, suivre le rythme de la dictée était difficile pour tous du fait des écarts de niveaux ;

- pas d’anticipation des difficultés (je découvrais la dictée en même temps que les élèves l’écrivaient) > pas de travail préparatoire sur la ou les notions grammaticales et l’orthographe portés par la dictée, pas de travail sur le vocabulaire ;

- pas de préparation en amont (les élèves n’avaient pas les outils pour réussir) > les élèves étaient évalués sur des notions qu’ils n’avaient pas travaillé préalablement ;

- pas de réflexion sur les éléments de méthodologie à employer pour réussir sa dictée.

Ici l’élève est en situation d’échec : le rythme de la dictée est trop soutenu, l’orthographe des mots invariables et des adjectifs, les conjugaisons utilisées n’ont pas été travaillées en amont.

Lors d’une de ses visites, ma P.EM.F. m’a fait constaté l’inefficacité de mon dispositif et la nécessité de le faire évoluer. Nous avons donc élaboré un processus pour mettre les élèves en situation de réussite. L’après-midi, ma P.EM.F. a pris la classe en main pour faire travailler les élèves sur une des difficultés de la dictée et j’ai ainsi pu observer ce qu’il fallait mettre en oeuvre.

Les modalités de la dictée ont donc évolué ainsi :

- un travail avec trois groupes différents, par niveau. Certains élèves ont évolué d’un groupe à l’autre, soit parce que le groupe qui leur convenait le mieux n’avait pas été trouvé du premier coup, soit parce qu’ils progressaient grâce au travail préparatoire et les faire passer dans le niveau supérieur les mettaient en situation de réussite et de défi ;

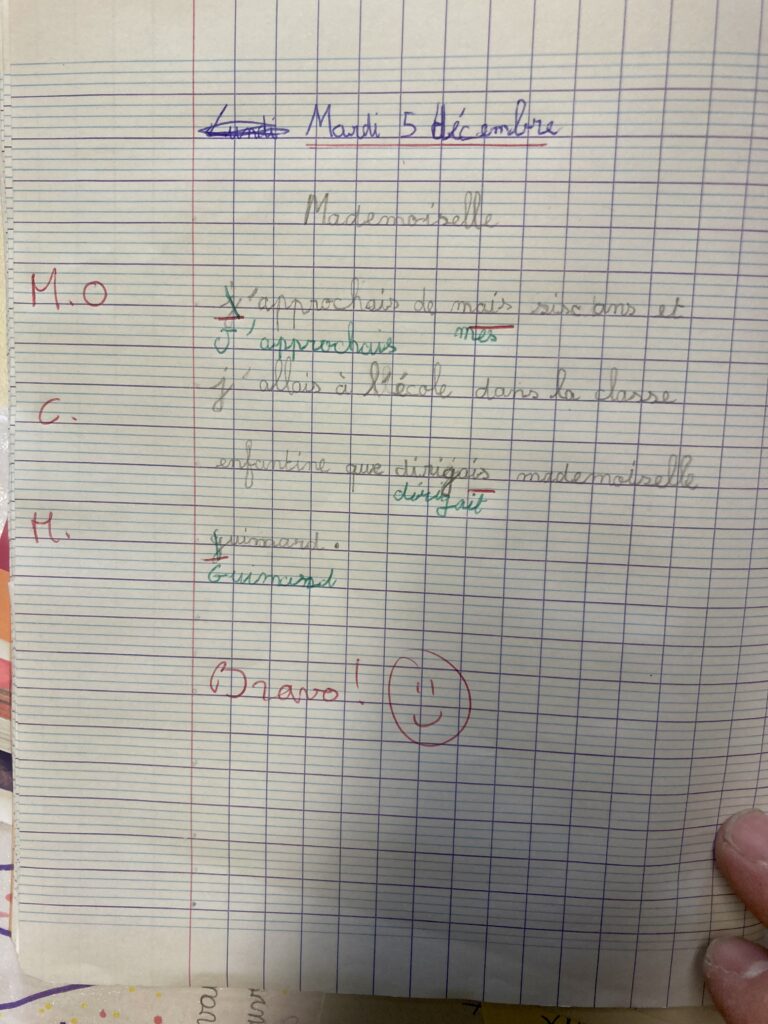

- des élèves mis en situation de réussite : grâce à une préparation segmentée de la dictée, chaque étape s’attachant à une des difficultés, préalablement identifiée.

Deux types d’erreurs ont ainsi émergées lors des corrections :

1/ des erreurs sur des mots ou des notions non abordées (par exemple, j’ai eu pour l’orthographe du mot chacun une multitude de propositions, le mot n’ayant pas été travaillé préalablement)

2/ des erreurs qui auraient pu être évitées sur les notions travaillées en amont ; et donc aussi des réussites pour les élèves qui, par le travail de préparation, avaient intégré des règles d’orthographe ou de conjugaison.

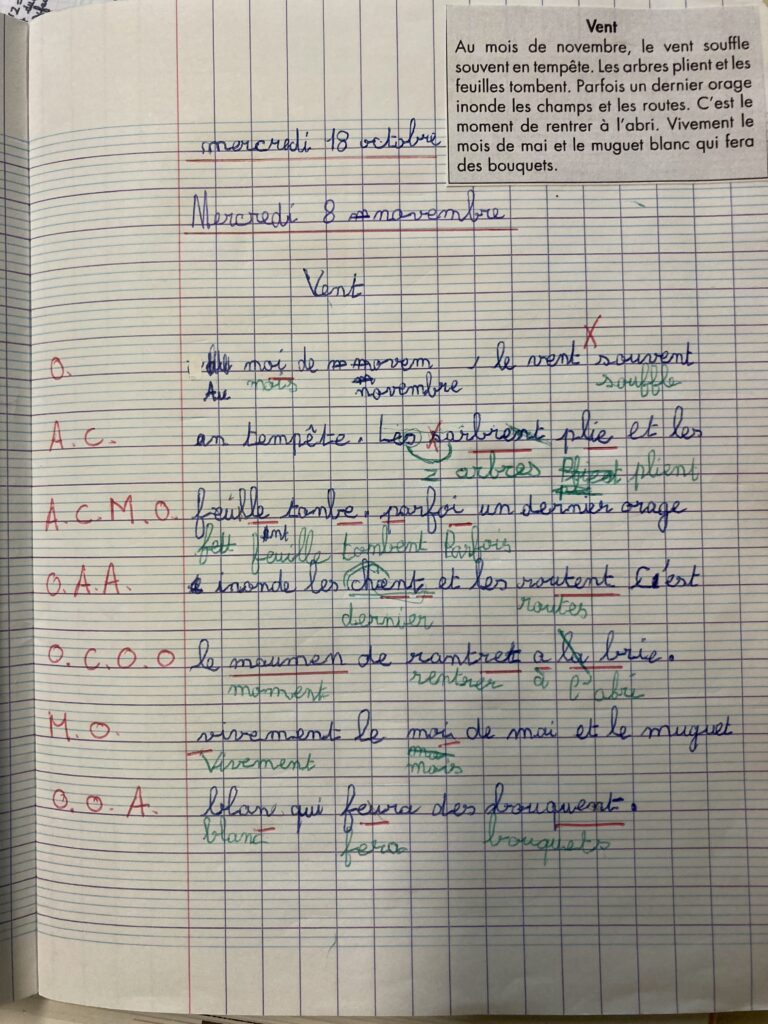

Ici, l’orthographe des mots « mademoiselle, six, école, classe, enfantine », la conjugaison des verbes « approchais, allais, dirigeais » ont été travaillées en amont, l’élève n’a pas fait d’erreurs.

Par contre, il n’y a pas encore eu de travail sur les homonymes « mais/mes », l’élève a écrit le mot invariable qu’il connaissait sans mettre de sens dans le phrase.

Élève du groupe le plus faible, en situation de réussite.

Les effets de ces adaptations de travail ont été directs :

- les élèves se sont sentis investis par le fait de construire eux-mêmes la disposition de classe pour organiser trois groupes de niveaux différents ;

- certains élèves ont exprimé dès la première correction la joie d’avoir réussi et le sentiment d’avoir progressé, cela les a mis en confiance ;

- le déroulement des dictées s’est fait dans une ambiance de classe plus sereine, chacun sachant ce qu’il avait à faire et pourquoi ;

- la préparation de la dictée, en en repérant les difficultés, a pris du sens pour moi et pour les élèves ;

- la méthodologie et les critères de réussite ont été construits de manière lisible au fur et à mesure.